1 专利悬崖下的农药市场

农药行业的创新高度依赖活性化合物的专利保护。随着全球范围内一批核心农药活性成分的专利保护期临近结束(即“专利悬崖”),仿制药企业迎来市场机遇,但同时也面临复杂的知识产权风险。据行业统计,2023—2025年,全球将有超过20种农药活性成分专利到期,涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂等多个领域,潜在市场规模超百亿美元。

然而,专利到期并不意味着市场准入的畅通无阻。各国专利链接制度、数据保护法规以及跨国公司的专利布局策略,使得仿制企业面临侵权风险、研发成本上升和市场竞争加剧等多重挑战。本文以徐磊律师的行业研究为基础,结合具体案例,分析即将过专利期的活性化合物市场前景,探讨农药知识产权维权的核心问题,并提出应对策略。

2 即将过专利期的活性化合物市场分析

2.1 市场开发难点与策略

产业链协同:例如氯虫苯甲酰胺需整合上游原料供应与下游制剂开发,避免因原材料“卡脖子”导致成本上升。

区域市场适配:针对不同国家的登记要求(如欧盟对剂型的环境风险评估)、作物种植结构(如巴西大豆市场)设计差异化产品。

复配创新:通过开发新型复配剂型(如氟苯虫酰胺+草铵膦)规避原研专利,同时提升药效和市场竞争力。

2.2 农药知识产权侵权风险分析

2.2.1 专利布局与侵权风险

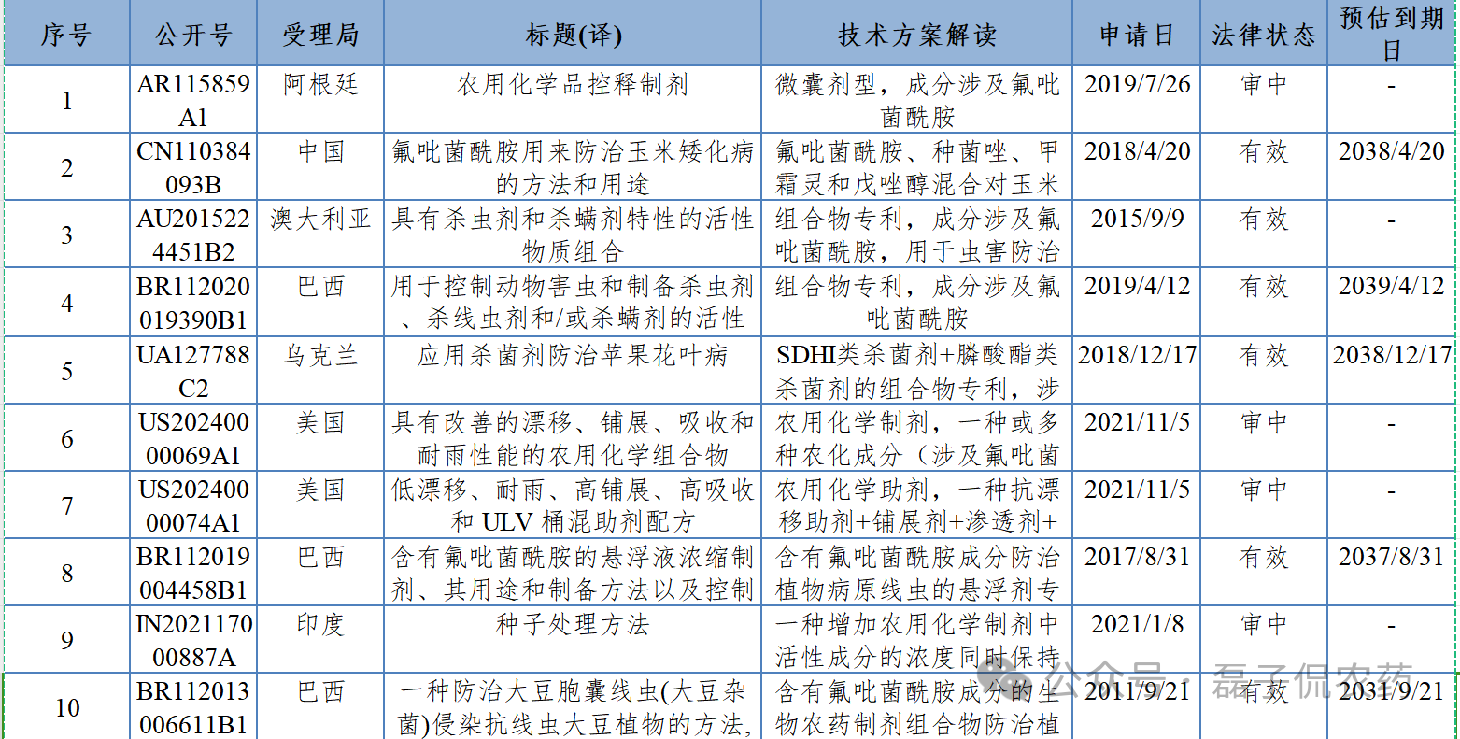

跨国公司通过“专利丛林”策略,围绕核心活性成分构建多层保护网。以拜耳的氟吡菌酰胺(fluopyram)为例:

核心化合物专利:2023年到期,但拜耳通过制剂专利(如阿根廷微囊剂型AR115859A1)、应用专利(如美国延长果蔬保质期的用途专利US11241010B2)延长保护期至2028年。

复配专利陷阱:如加拿大专利CA2860570C保护“氯氟联苯吡菌胺+氟吡菌酰胺+三唑类杀菌剂”组合,仿制企业若直接复制配方可能面临侵权诉讼。

2.2.2 数据保护与法规壁垒

欧盟数据保护制度:仿制企业需重复提交毒理学和环境数据,10年数据独占期大幅增加研发成本。

中国专利链接制度:2025年试行的新规要求企业在农药登记前进行专利声明,若涉及侵权可能被直接驳回申请。

美国Hatch-Waxman法案:允许原研企业通过“专利舞蹈”程序延缓仿制药上市,企业需提前开展FTO(Freedom to Operate)调查以规避风险。

3 风险防控与应对策略

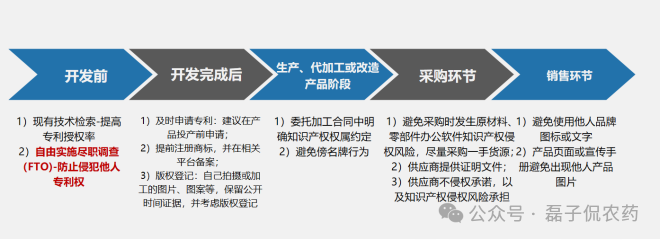

3.1 建立全流程知识产权管理体系

前期检索与FTO分析:利用全球专利数据库(如Derwent、PatentSight)筛查目标市场的活性成分、制剂和应用专利,确保研发路径合法。

动态监测竞争对手:关注跨国公司的新专利布局(如拜耳在智利申请的水产用途专利CL52453B),及时调整策略。

3.2 规避设计与创新突破

剂型创新:开发原研未覆盖的剂型(如悬浮剂替代可湿性粉剂),绕过制剂专利限制。

工艺优化:通过绿色合成技术降低生产成本,例如使用生物催化法替代传统化学合成。

3.3 合规应对区域法规

欧盟市场:提前布局数据保护期后的上市计划,联合本土企业分摊数据提交成本。

美国市场:利用Hatch-Waxman法案的“Paragraph IV”挑战程序,主动发起专利无效诉讼。

新兴市场:在东南亚、非洲等法规宽松地区优先布局,积累市场经验后再进军欧美。

在跨国公司的专利围剿与法规高压下,唯有将合规意识融入企业基因,方能在后专利时代的市场竞争中立于不败之地。